なぜ今、クレドが必要とされるのか──企業不祥事の歴史から見えるもの

ここ10〜20年ほどでしょうか。

「クレド」という言葉が、日本でもようやく注目されるようになってきました。

私が最初の事業を創業した1990年代後半、クレドという言葉を耳にする機会はほとんどありませんでした。2000年代前半になっても、経営者や人事担当者に「クレドとは?」と尋ねると、多くの方が「なにそれ?」という反応だったと記憶しています。

それが20年ほど前から注目され始めた背景には、度重なる企業不祥事があります。

世界的に知られる「タイレノール事件」とクレドの力

ジョンソン・エンド・ジョンソン社が1982年に起こしたタイレノール事件での対応は、世界のビジネス史上でも「最も優れた危機対応」として知られています。

そしてその背景には、同社のクレドが確かに機能していた事実があります。

40年以上も前の出来事でありながら、いまなお企業倫理の象徴的な事例として語り継がれているのです。

日本で相次いだ企業不祥事

日本でも2000年以降、数々の企業不祥事が発生してきました。以下は有名なものの一部です。

2000〜2004年 三菱自動車によるリコール隠し(業務上過失致死)

2002年、横浜で起きた母子3人死傷事故は、私の当時の自宅近くで発生。映画『空飛ぶタイヤ』の題材にもなりました。2002年 雪印、日本ハム、伊藤ハムによる牛肉偽装事件

2005年 姉歯事件(構造計算書偽造問題)

2006年 村上ファンドのインサイダー取引事件

2007年 船場吉兆の食品偽装事件、ミートホープ事件

2011年 オリンパス粉飾決算事件(損益隠し10年以上)

2018年 はれのひ騒動(成人の日に振袖を届けず無断閉鎖)

2019年 かんぽ生命保険の不適切販売事件

2021〜2023年 SMBC日興証券の株価操作事件

2022年 ビッグモーター保険金詐欺・毒樹木事件

2024年 ダイハツ安全試験データ改ざん問題

2025年 フジテレビ・タレントによる性的暴行・ハラスメント問題

有名企業以外も含めれば、この手の事例は無数にあります。

理念があっても起こるのが現実

崇高な理念が掲げられていようと、不祥事が起これば、その理念が有名無実化していることは社員が一番よく知っています。

不祥事が起きていなくても、現場の空気感から「理念よりも利益や権力者の都合が優先されている」と感じている従業員は少なくありません。

クレドが持つ力と課題

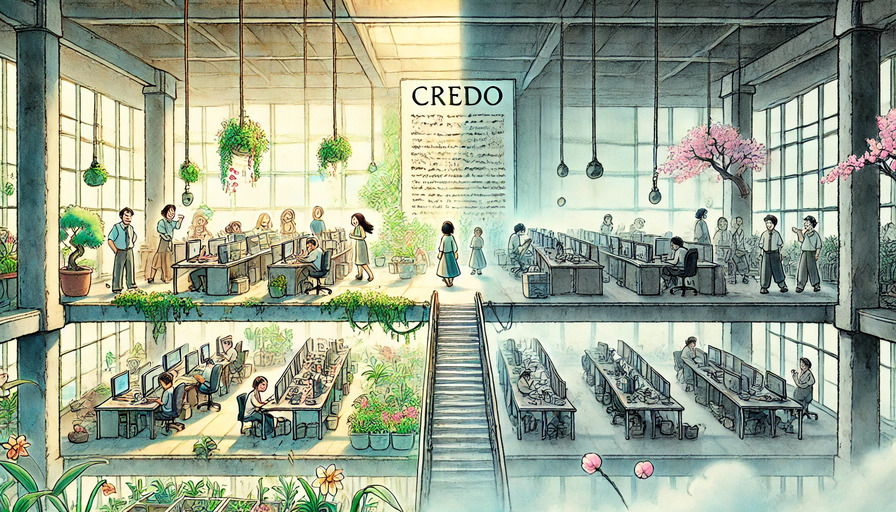

この“現場と理念の断絶”にメスを入れられるのが、クレドです。

コンプライアンス対策や法令遵守の観点からも、近年脚光を浴びてきたのは自然な流れでしょう。

しかし残念ながら、理念と同じくクレドも有名無実化してしまっている企業は少なくありません。

だからこそ、形だけではない、本当に機能するクレドを作り、組織の文化に根付かせることが必要なのです。